歴史あふれる古都・京都の世界遺産で誓う神前挙式「下鴨神社」

通称「下鴨神社」、正式名称「賀茂御祖神社(かもみおやじんじゃ)」は京都で最も古い神社のひとつとして知られています。

「賀茂別雷神社(上賀茂神社)」とともに賀茂氏の氏神を祀る神社で、両社は「賀茂神社」と総称され、”古都京都の文化財”としてそれぞれ世界遺産に登録されています。毎年5月15日に両社で行われる『葵祭』は京都三大祭としても有名です。

ご祭神として、「賀茂建角身命(かもたけつぬみのみこと)」を西殿に、「玉依媛命(たまよりひめのみこと)」を東殿にお祀りしています。賀茂建角身命は古の京都をひらかれた神様で、農耕をひろめ民生の安定につとめられたことによって世界平和、五穀豊穣などのご神徳があり、玉依媛命は婦道の守護神として、縁結び、安産、育児のご神徳があります。

目次

世界遺産の境内へ

多数の国宝、重要文化財が点在する本社ですが、平成6年(1994年)にはなんと境内全域が世界遺産に登録されました。

本殿への入り口は西側と南側の2箇所があります。今回は南側の入り口から本殿へ。

まずは手水舎で身を清めます。

この手水舎に流れ出る水は糺(ただす)の森から湧き出るご神水で、その水を注いでいる樋は糺の森の”主”とよばれていた樹齢600年の欅からつくられたそうです。他の神社の手水舎 とはまた違った歴史の重みを感じます。

南側の鳥居をくぐり抜けると静謐な居姿をした「さざれ石」がありました。

さざれ石と聞くと国歌「君が代」を思い浮かべる方も多いのではないでしょうか。

「さざれ石」=小さな石という意味。火山の噴火により石灰岩が分離集積して凝固した岩石で、長野県の天然記念物になっています。日本各地には磐座(いわくら)(=神が宿る石や岩)を祀る信仰がたくさんあり、さざれ石もそのひとつとなっています。「古今和歌集」にもさざれ石が詠まれており、国歌の原典となっています。

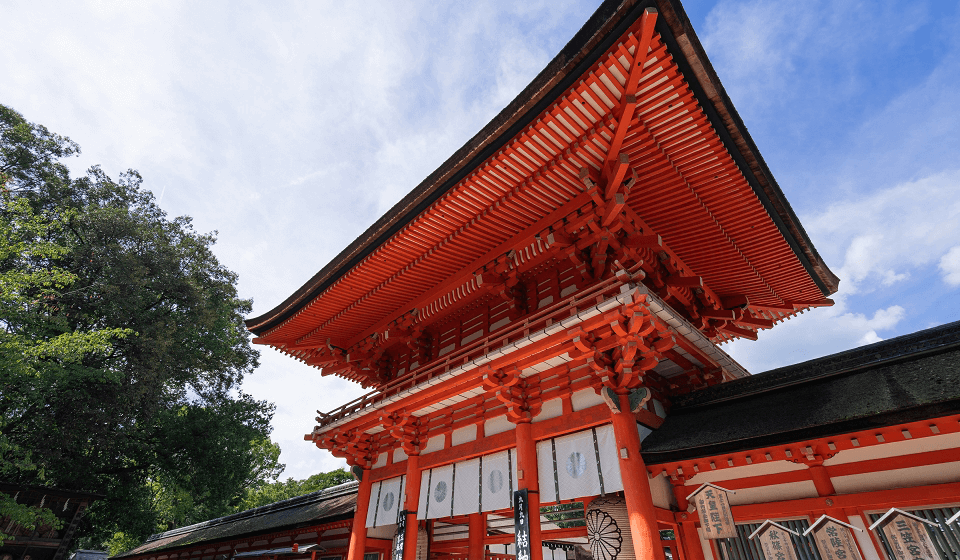

そして一際目を引くのは鮮やかな朱色が映える立派な楼門。木々と青空とのコントラストがより一層その美しさを際立たせています。

高さ13メートルの偉容を誇り、21年ごとの式年遷宮の度に造替されてきましたが、寛永5年(1628年)に造替されて以降は解体修理を施し、重要文化財として今日まで保存されてきました。

境内には本殿のほか「舞殿」や「神服殿」「幣殿」「中門」等々重要文化財が多数点在しています。

それぞれの干支をお祀りしている社もありました。

本殿は国宝に指定され、現在の本殿は1863年の式年遷宮の際に立て替えられたものとなっています。

世界遺産「古都京都の文化財」を構成するひとつである下鴨神社。境内の文化財一つひとつに注目して歴史に触れてみてはいかがでしょうか。

古の原生林”糺の森”

太古から続く原生林が広がる糺の森は国の史跡に1983年に指定されました。

史跡とは、歴史上重要な事件や施設があった場所のことを指します。文化財保護法に基づいて文部科学大臣が指定する重要な記念物のひとつです。

縄文時代からあるとされ、現在は約12万4千平方メートル(東京ドーム約3個分)の広さがあります。

以前は約495万平方メートルの広さがあったそうですが、応仁の乱など京都を舞台に繰り広げられた戦乱や、明治時代初期の上知令(土地の没収命令)により現在の面積まで減少しました。

特に文明2年(1470年)の6月14日に被った応仁の乱の戦火では、総面積の7割を焼失してしまったそうです。しかし、現在も樹齢200年から600年の木々が境内を覆い、その歴史を紡いでいます。

今では糺の森で行われる下鴨神社の夏の風物詩として有名な「下鴨納涼古本まつり」で賑わいをみせ、全国各地から希少な古本を求め、多くの人々が集まります。

下鴨神社七不思議

ここ下鴨神社には不思議な逸話が残っており、それらを探索しながら境内を巡るのも下鴨神社ならではの醍醐味です。今回はそれらを簡単にご紹介します。

縁結びのご神木「連理の賢木(れんきのさかき)」

「相生杜(あいおいのやしろ)」の力によって二本の木の幹が途中から一本になっている不思議な木。現在のご神木は4代目とのことで、縁結びなどのご利益があります。

「何でも柊」

「比良木社(ひいらぎしゃ)」正式名称は「出雲井於神社(いずもいのへのじんじゃ)」。

この社の周りに厄除け祈願として木を植えると、どんな種類の木でも柊のようなギザギザの葉になり、願いが叶うとされています。

みたらし団子の由来「御手洗池のあわ」

葵祭で斎王が禊をしたり、御手洗祭で有名な御手洗社。普段は水の量が少ないが、御手洗祭が近づくと水が湧き出て、地底から玉のような泡が吹き出します。その湧き出る水あわをかたどったのが「みたらし団子」の由来となっているそうです。

泉川の浮き石(烏縄手・からすのなわて)

烏縄手の烏とは”八咫烏”という別名を持つ賀茂建角身命のことを指しています。

縄手とはまっすぐな長い道を意味しており、賀茂建角身命にお参りするための長い道のこととされています。

かつては雨乞い祈願をする「こがらし社」があったそうで、雨乞いが叶って雨が降ると紅葉橋の下を流れる泉川の小石が飛び跳ねたという逸話が残っています。

気づかい「赤椿」

その昔、下鴨神社の神主は位が高く、外から来る使いの人々の方が位が低くかったため、自身の装束が目立たないとようにと気づかって、目立つ赤い椿を植えたそうです。神主の人柄が表れるエピソードですね。

かつて神事が行われた場所「船ヶ島・奈良社旧跡」

「奈良殿神地(ならどののかみのにわ)」は船の形に似ていることから「船ヶ島」とも呼ばれ、かつては神事の場所として使われていました。

願い事をした際に、川の流れをかき回し、小石が飛び跳ねると願い事が叶うとされてきました。

糺の森のへそ「切芝」

糺の森の中心にあることから、”糺の森のへそ”と呼ばれ、古来より祭場として使われていました。歴史を現代へと伝える重要な史跡のひとつになっています。

毎年5月12日に葵祭の前儀として行われる「御陰祭」では切芝神事として糺の森で舞が奉納されます。

御朱印

おすすめの周辺スポット

■加茂みたらし茶屋

参拝の際は下鴨神社縁のみたらし団子を食べるのはいかがでしょうか。

下鴨神社すぐ側に「加茂みたらし茶屋」はあります。みたらし団子発祥の地である下鴨神社。よく見かけるみたらし団子と少し見た目が違っており、先端に1つ、残りの4つは少し離れた下の方にくっついています。

小さめの団子で、お子様や女性の方にも食べやすいのではないでしょうか。たっぷりとかかったタレは黒砂糖をメインにつくられ、甘すぎず素朴な味をしていました。

結婚式情報

世界遺産で誓う、歴史あふれる伝統の結婚式

京都の中でも最も古い神社のひとつとされる下鴨神社。紀元前からあったとの記録も残っており、源氏物語など、数々の物語の舞台にもなってきました。現在では世界遺産登録を受け、国内はもちろん世界中の人々で賑わいを見せています。

古来より縁結びや育児のご神徳がある神様をお祀りしている下鴨神社で、夫婦の永遠を誓う結婚式を挙げてみてはいかがでしょうか。

■下鴨神社

〒606-0807

京都府京都市左京区下鴨泉川町59

TEL:075-781-0010

■開門時間

<夏季>5:30~18:00

<冬季>6:30~17:00

■祈願受付

9:00~16:00

■交通アクセス

<車>

・京都東ICより約30分

・京都南ICより約30分

<電車>

・京阪出町柳駅、叡電出町柳駅より徒歩8分

・地下鉄北大路駅より市バス(1・205系統)下鴨神社前(または糺の森)下車

・JR京都駅より市バス(4・205系統)下鴨神社前(または糺の森)下車

・阪急河原町駅より市バス(1・4・250系統)下鴨神社前(または糺の森)下車

関連記事

-

神社のいろは

神社のいろは神前式には友人を招待できる?参列する場合のマナーや注意点について解説

神前式には、親族だけでなく親しい友人も招待したいと考えている方も多いのではないでしょうか。しかし、親族のみが参列するイメージが強く、友人を招待できるのか気になる方も多いはず。 今回は、神前式に友人を招...

-

神社のいろは

神社のいろは神社で家族のみの結婚式!東京・京都・大阪・福岡のおすすめ神社5選

神社で家族のみの結婚式には、どのくらい費用がかかるのか気になる方も多いのではないでしょうか。そこで今回は、神社で家族のみで結婚式を挙げる際の費用相場をご紹介します。おすすめの神社もご紹介しているので、...

-

神社のいろは

神社のいろは神前式×食事会は和やかな結婚式が叶う!費用相場やおすすめ会場5選

神前式と食事会を合わせた挙式を考えているものの、どこに依頼すべきか悩んでいる方も多いかもしれません。そこで今回は、神前式×食事会を提供する和婚スタイルについてご紹介します。実際に神前式×食事会を選んだ...

-

神社のいろは

神社のいろは神前式は誰に参列してもらう?参列者に説明したい服装やマナーも解説

神前式を挙げたいと決めても、誰に参列してもらおうか悩みますよね。 今回は神前式の参列に関する内容を解説します。 友人が呼べるかどうか、席次はどうするか、服装は着物がいいのかなども紹介するため、神前式へ...